Центр Чтения Красноярского края

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края

| Главная | Архив новостей | Открытые книги | Творческая мастерская | Это интересно | Юбилеи | Литература Красноярья | О нас |

Languages

|

| Поэзия – разбуженное время Октавио Пас мексиканский переводчик, поэт и эссеист, Лауреат Нобелевской премии за 1990 год |

|

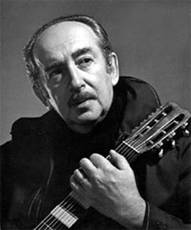

Юбилеи 19 октября исполняется 105 лет со дня

рождения поэта, драматурга Александра Аркадьевича Галича ( Гинзбург)

(1918 – 1977)

Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) родился в семье служащих.

Его отец - Аркадий Самойлович Гинзбург - был экономистом, мать - Фанни Борисовна Векслер работала в консерватории. Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) родился в семье служащих.

Его отец - Аркадий Самойлович Гинзбург - был экономистом, мать - Фанни Борисовна Векслер работала в консерватории. В

1923 году они перебрались в Москву, в один из домов в Кривоколенном переулке.

Младший брат Александра Валерий вспоминает: "Мир Кривоколенного переулка

был замкнутым, я вроде бы ничего не знал о том, что происходило вовне, но при

этом сопричастность этому вроде бы незнаемому была неудивительной. Мы всем

двором, взрослые и дети, наблюдали подъем аэростата - зрелище само по себе ничего

не представляло, но сопричастность событию создавала некую "ауру"

естественной общности, что ли. В начале Кривоколенного, почти на углу

Мясницкой, была стоянка извозчиков, а рядом - два котла для варки асфальта. В

них ночевали беспризорники, в тепле. Мы, приготовишки, упоенно пели песню про "финский нож" или частушку: "Когда

Сталин женится, черный хлеб отменится", и нам казалось, что мы приобщаемся

к их беспризорной вольности. Учились мы в здании бывшей гимназии в Колпачном

переулке, занятия для нас начинались часов с двенадцати, и мы, сидя на полу в

ожидании, когда старшие освободят классы, все это распевали... Все мальчишки

нашего двора знали, что мы живем в доме поэта Дмитрия Веневитинова, где Пушкин

впервые читал "Годунова". Мы не знали стихов Веневитинова, не все еще

умели читать, но Пушкин, "Борис Годунов" - это нам было понятно.

Понятнее, чем частушки и блатные песни…

Благодаря матери Александр уже в раннем возрасте начал увлекаться

творчеством - с пяти лет он учился играть на рояле, писать стихи.

В восемь лет он стал заниматься в литературном кружке, которым

руководил поэт Эдуард Багрицкий. В школе Александр учился на

"отлично" и был всеобщим любимцем - кроме прекрасной игры на рояле,

он хорошо танцевал, пел революционные песни, декламировал стихи. В 14 лет свет

увидела его первая поэтическая публикация. Окончив девятый класс десятилетки,

Александр подает документы в Литературный институт и, к удивлению многих,

поступает. Однако неуемному юноше этого мало, и он в те же дни подает документы

еще в одно учебное заведение - оперно-драматическую студию К. С.

Станиславского, на драматическое отделение. И вновь, к удивлению родных и

друзей, он принят.

Чуть позже, когда совмещать учебу в обоих вузах станет невмоготу, Александр

отдаст предпочтение театру и уйдет из Литинститута. Однако и в

Оперно-драматической студии он проучится всего три года и покинет ее, так и не

получив диплома. Причем поводом к уходу из студии послужит обида. Один из

преподавателей студии, народный артист Л. Леонидов, однажды дал ему для

ознакомления его личное дело. И там, среди прочего, Александр прочел слова,

написанные рукой Леонидова: "Этого надо принять!

Актера из него не выйдет, но что-то выйдет обязательно!" Юного студийца

эта фраза задела, и он ушел в только что открывшуюся студию под руководством

Алексея Арбузова. Было это осенью 1939 года.

А в феврале следующего года студия дебютировала спектаклем "Город на

заре". Спектакль "Город на заре" был показан всего несколько раз

- затем началась война. Большинство студийцев ушли на фронт, а Александра

комиссовали - врачи обнаружили у него врожденную болезнь сердца. Но в Москве он

все равно не задерживается - устроившись в геологическую партию, отправляется

на юг. Однако дальше Грозного геологов не пустили. Как раз в

эти дни в Грозном появляется на свет Театр народной героики и революционной

сатиры (первые шаги на профессиональной сцене в нем делали артисты,

впоследствии ставшие всенародно известными: Сергей

Бондарчук, Махмуд Эсамбаев). По воле случая участником этого коллектива становится и Александр Гинзбург.

Однако в составе грозненского Театра народной героики Александр

проработал недолго. После того как он узнал, что в городе Чирчик под Ташкентом

режиссер Валентин Плучек собирает арбузовских студийцев, он уезжает из Грозного. В Чирчике Галич знакомится с юной

москвичкой, актрисой Валентиной Архангельской.

Передвижной театр под руководством Плучека и

Арбузова, в котором играли Александр и Валентина, колесил по фронтам. Александр

выступал в нем сразу в нескольких ипостасях: актера, драматурга, поэта и

композитора. Но затем в театре (он тогда уже базировался в Москве) возник

конфликт между его основателями - Арбузовым и Плучеком,

вскоре театр распался.

Александр Гинзбург вскоре взял себе литературный

псевдоним Галич (образован соединением букв из разных слогов имени, отчества и

фамилии - Гинзбург Александр Аркадьевич).

Весной 1945 года в жизни Галича появилась новая любовь Ангелина Шекрот, дочь бригадного комиссара, которая

училась на сценарном факультете ВГИКа.

В

1945 году Галич предпринял попытку осилить высшее образование (как помним, до

войны ему это сделать не удалось - в студии Станиславского диплома ему не

выдали). На этот раз Галич решил получить не театральное образование, а

какое-нибудь ярко выраженное гуманитарное и специальное. И его выбор пал на

Высшую дипломатическую школу. Однако там ему не повезло. Когда Галич пришел в

школу и спросил у секретарши, может ли он подать заявление, та смерила его

высокомерным взглядом и сказала: "Нет, вы не можете подать заявление в

наше заведение". - "Почему?" - искренне удивился Галич.

"Потому что лиц вашей национальности мы вообще в эту школу принимать не

будем. Есть такое указание".

Отсутствие диплома о высшем образовании не помешало Галичу через пару

лет после досадного инцидента в ВДШ обрести всесоюзную славу. Пришла она к нему

как к талантливому драматургу. В Ленинграде состоялась премьера спектакля по

его пьесе "Походный марш". Песня из этого спектакля, тоже написанная

Галичем - "До свиданья, мама, не горюй", - стала чуть ли не всесоюзным шлягером. Чуть позже состоялась еще одна триумфальная премьера творения Галича (в содружестве с драматургом К.Исаевым) - комедии

"Вас вызывает Таймыр".

В начале 50-х Галич был уже преуспевающим драматургом, автором

нескольких пьес, которые с огромным успехом шли во многих театрах страны. Среди

них "За час до рассвета", "Пароход зовут "Орленок",

"Много ли человеку надо" и др. В 1954 году фильм "Верные друзья",

снятый по сценарию Галича (и его постоянного соавтора К. Исаева), занял в

прокате 7-е место, собрав 30,9 млн. зрителей.

В 1955 году Галича принимают в Союз писателей СССР, а три года спустя и

в Союз кинематографистов. В 1956 году Театр-студия МХАТ (позднее ставшая

театром "Современник") решает открыть сезон двумя премьерами, в том

числе и спектаклем по пьесе Галича "Матросская тишина" (он написал ее

сразу после войны). Сюжет пьесы можно пересказать в нескольких словах. Старый

еврей Абрам Шварц мечтает, чтобы его сын Давид стал знаменитым скрипачом. Но

война разрушает его мечты. Сам Абрам погибает возле Стены Плача, а Давид уходит

на фронт и там погибает. Но продолжают жить другие: жена Давида, его сын, их

друзья. В спектакле были заняты тогда еще никому не известные актеры: Олег

Ефремов, Олег Табаков, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев. Однако до премьеры дело

так и не дошло. На генеральной репетиции присутствовали несколько чиновников Минкульта, и один из них внезапно вынес вердикт: "Как это все фальшиво! Ни слова правды!" В ответ на эту реплику присутствовавший здесь же Галич не сдержался, вскочил с места и громко произнес: "Дура!" На этом обсуждение увиденного закончилось.

Несмотря на этот инцидент, Галич по-прежнему оставался одним из самых

преуспевающих драматургов. В театрах продолжали идти спектакли по его пьесам,

режиссеры снимали фильмы по его сценариям.

В первой половине 60-х содружество Галича с кино складывается еще

более удачно. Весной 1960 года от Союза кинематографистов он посещает с

делегацией Швецию и Норвегию. Сценарии Галича тут же расхватывались

режиссерами. Причем жанры, в которых работал Галич, были абсолютно разными.

Например, в военной драме "На семи ветрах", снятой

в 1962 году Станиславом Ростоцким, повествовалось о

любви, опаленной войной, в комедии "Дайте жалобную книгу" (реж. Эльдар Рязанов) - о предприимчивой девушке,

директоре ресторана, в детективе "Государственный преступник" (реж. Николай Розанцев) - о поимке

органами КГБ опасного преступника, повинного в гибели сотен людей в годы

Великой Отечественной войны (за эту работу Галич был удостоен премии КГБ), в

биографической драме "Третья молодость" (реж. Ж. Древиль) - о великом русском

балетмейстере Мариусе Петипа.

В начале 60-х в Галич внезапно открывает в себе талант

песенника-сатирика, и на свет одна за другой появляются песни, которые

благодаря магнитофонным записям мгновенно становятся популярными.

Хронологически цикл песен Галича начался "Леночкой",

после которой появились и другие его песенные вирши. Среди них

"Старательский вальсок", "У лошади была

грудная жаба", "Тонечка", "Красный треугольник",

"Аве Мария", "Караганда", "Ночной дозор",

"Памяти Пастернака", "Баллада о Корчаке", "На сопках

Маньчжурии", "Летят утки" и др.

Его творчество развивалось как бы в двух руслах: с одной стороны -

мажор и патетика в драматургии, с другой – пронзительная печаль в песнях. Эта

раздвоенность многих раздражала. Когда Галич впервые исполнил несколько

сатирических песен на слете самодеятельной песни в Петушках, многие участники

слета обвинили его в неискренности и двуличии.

Между тем слава Галича-барда продолжает расти.

В марте 1968 года его пригласили на фестиваль песенной поэзии в новосибирский академгородок.

Этот фестиваль вызвал небывалый аншлаг. Под него был выделен самый обширный из

залов Дворца физиков под названием "Интеграл", и этот зал был забит

до отказа, люди стояли даже в проходах. На передних креслах сидели члены

фестивального жюри. Галич начал с песни "Промолчи", которая задала

тон всему выступлению ("Промолчи - попадешь в палачи"). Когда же через несколько минут он исполнил

песню "Памяти Пастернака", весь зал поднялся со своих мест и

некоторое время стоял молча, после чего разразился громоподобными

аплодисментами. Галич получил приз - серебряную копию пера Пушкина, почетную

грамоту Сибирского отделения Академии наук СССР, в которой написано: "Мы

восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим мужеством..."

В августе того же года, потрясенный вводом советских войск в

Чехословакию, он пишет "Петербургский романс», за который получил предупреждение.

29 декабря 1971 года Галича исключили из Союза писателей.

17 февраля 1972 года его так же тихо исключили и из Союза кинематографистов. После этих событий положение Галича стало катастрофическим. Еще совсем недавно он считался одним из самых преуспевающих авторов в стране, теперь автоматически прекратились все репетиции, были изъяты из репертуара спектакли. Все эти передряги, естественно, сказываются на здоровье Галича. В апреле 72-го у него случается третий инфаркт. Врачи ставят ему инвалидность второй группы, которая обеспечивала его пенсией... в 60 рублей. Вообще все последующие после исключения Галича из всех Союзов события наглядно показывали, что он совершенно не был к ним готов. Таких репрессий по отношению к себе он явно не ожидал. Тем временем весь 1973 год официальные власти подталкивали Галина к тому, чтобы он покинул СССР. Но он стоически сопротивлялся. Однако силы Галича оказались не беспредельны.

В 1974 году за рубежом вышла его вторая книга песен под

названием "Поколение обреченных", что послужило новым сигналом для

атаки на Галича со стороны властей. Когда в том же году его пригласили в

Норвегию на семинар по творчеству Станиславского, ОВИР отказал ему в визе. Ему

заявили: "Зачем вам виза? Езжайте насовсем".

При этом КГБ пообещал оперативно оформить все документы для отъезда. И Галич

сдался. 20 июня он получил документы на выезд и билет на самолет, датированный

25 июня.

Путь Галича и Ангелины Николаевны лежал в Вену. Оттуда они

отправились во Франкфурт-на-Майне, затем в Осло. Там они прожили год, Галич

читал в университете лекции по истории русского театра. Затем переехали в

Мюнхен, где Галич стал вести на радиостанции "Свобода" передачу под

названием "У микрофона Александр Галич" (первый эфир состоялся 24

августа 1974 года). Наконец они переехали в Париж, где поселились в небольшой

квартирке на улице Маниль.

Оказавшись в эмиграции, Галич много и плодотворно работал. Он

написал несколько песен, пьесу "Блошиный рынок", собирался ставить

мюзикл по своим вещам, в котором сам хотел играть. Кроме этого, совместно с

Рафаилом Голдингом он снял 40-минутный фильм

"Беженцы XX века".

Как вспоминают люди, которые тесно общались с Галичем в те годы, за время

своего пребывания за границей тот смирился с изгнанием и не верил в возможность

возвращения на родину. На Западе у него появилось свое дело, которое приносило

ему хороший доход, у него была своя аудитория, и мысли

о возвращении все меньше терзали его. Однако судьба отпустила Галичу всего лишь

три с половиной года жизни за границей.

Финал наступил в декабре 1977 года. В тот день - 15 декабря - в

парижскую квартиру Галича доставили из Италии, где аппаратура была дешевле, стереокомбайн "Грюндиг",

в который входили магнитофон, телевизор и радиоприемник. Люди, доставившие

аппаратуру, сказали, что подключение аппаратуры состоится завтра, для чего к

Галичам придет специальный мастер. Однако Галич не внял этим словам и решил

опробовать телевизор немедленно. Его ударило током, он упал, упершись ногами в

батарею, замкнув таким образом цепь. Когда супруга

вернулась домой, Галич еще подавал слабые признаки жизни. Когда же через несколько минут приехали врачи, было уже поздно - он

умер на руках у жены.

Естественно, смерть (да еще подобным образом) такого человека, как Галич, не

могла не вызвать самые противоречивые отклики в эмигрантской среде. Самой

распространенной версией его смерти была гибель от длинных рук КГБ. Этой версии

придерживались многие. В том числе и его дочь Алена Архангельская-Галич.

22 декабря 1977 года в переполненной русской церкви произошло отпевание

Александра Галича. На следующий день после его кончины сразу в двух московских

театрах - на Таганке и в "Современнике" - в антрактах были устроены

короткие митинги памяти Галича. Еще в одном театре - сатиры - 16 декабря после

окончания спектакля был устроен поминальный вечер. Стихи Галича читал Александр

Ширвиндт. Последним пристанищем Галича стала заброшенная женская могила на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже.

В конце 80-х годов имя и творчество Александра Галича вновь

вернулись на родину. 18 января 1988 года в Доме архитектора состоялся вечер,

посвященный его 70-летию. В том же году был снят документальный фильм о нем -

"Александр Галич. Изгнание. *

Печатается по

материалам:

*Раззаков Ф. Звездные трагедии: загадки судьбы и гибели. – М.,

2000. – с.82-с.103

|